Как мы помним, наш с вами земляк Александр Адольфович Винклер был учителем Сергея Прокофьева. Считается, что именно он рассмотрел в юноше талант будущего композитора и пианиста. В 1909 году признательный ученик посвятил своему преподавателю четыре этюда для фортепиано, включенные в дальнейшем Прокофьевым в «ор. 2». О Винклере можно почитать здесь и здесь.

Но связывало прекрасного композитора, пианиста, дирижера с нашим городом не только это.

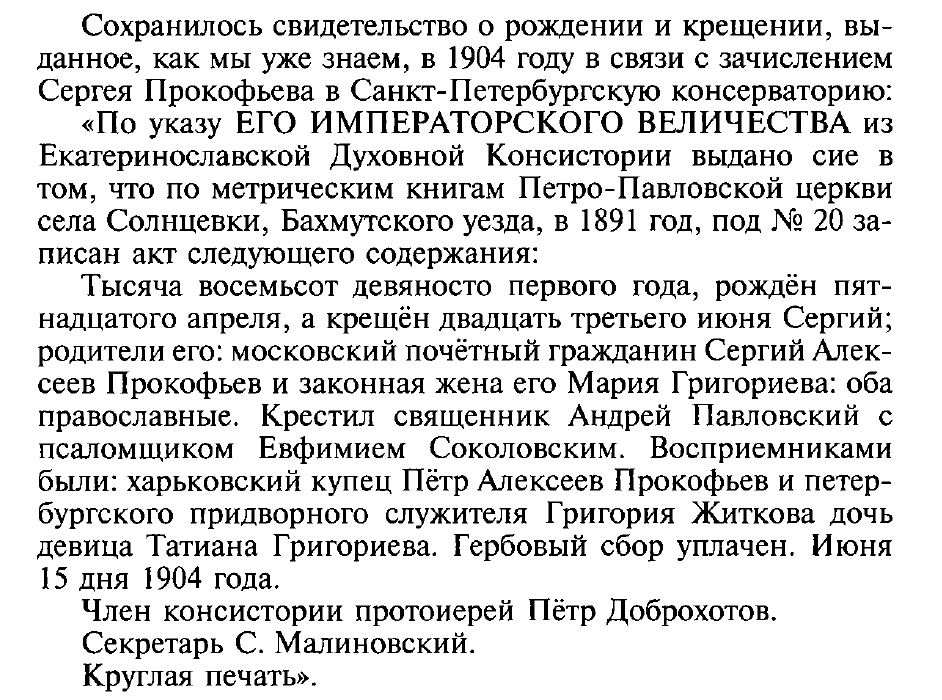

В своей книге «Сергей Прокофьев» исследователь Игорь Вишневецкий приводит полный текст свидетельства о рождении и крещении Сергея Прокофьева, из которого мы узнаем, что крестным его был родной брат отца, харьковский купец Петр Алексеевич Прокофьев.

Весьма вероятно, что именно у него жил некоторое время маленький 8-летний Сергей Сергеевич, когда в 1899 году приехал с родителями в наш город. В этой книге можно найти следующий любопытный факт:

«Оба родителя отличались слабоватым зрением, и из страха, что близорукость может оказаться наследственной, повезли мальчика к хорошему окулисту. Ближайший проживал в Харькове. Так состоялся первый настоящий выезд Прокофьева из деревни в большой мир. Окулист ничего особенного у мальчика не нашел. Но в Харькове Сереже очень понравились лифт в многоэтажном доме и цирк с аттракционами на воде. Однако удовольствие продлилось недолго: надо было возвращаться в родное село».

Прошли годы, Сергею двадцать шесть, и судьба снова возвращает его в наш город. Ведь именно здесь обитала его первая большая любовь ― студентка Харьковской консерватории Полина Подольская. На данный момент неизвестны ни ее биография, ни фамилия по мужу (если она вышла замуж), нет даже ее фотографии. Лишь благодаря дневникам самого Сергея Сергеевича Прокофьева, изданным в 2002 году Фондом Сергея Прокофьева (The Serge Prokofiev Foundation), мы можем узнать об этой удивительно прекрасной и трагической истории.

Итак, конец ноября 1916 года. Сергей Прокофьев дает концерт в Киеве для профессоров и учащихся Консерватории. В его дневнике мы читаем:

«Концерт прошел не без трещин со стороны оркестра, один раз даже сбивших меня. Я играл хорошо и удивительно спокойно, даже когда врал, ибо от киевских музыкантов я уже получил приговор, и очень недурный, а остальная публика все равно не могла судить о частностях. Успех был большой, хотя не такой шум, как в Петрограде после «Алы». Меня вызвали раз семь, трижды я бисировал, в том числе «Токкатой», повторяя ее к Петрограду. У рояля, неизвестно откуда, появилась корзина белых хризантем. Я сперва отнесся к ним довольно флегматично, решив, что это либо от Элеоноры (она говорила: «Вот я понимаю, например, жить в Петрограде и поднести цветы по телеграфу в Киеве»), либо от французского консула, либо от дирекции. Как вдруг прочитал на карточке: «Борюнечка, посылая цветы, шлет свой привет». Цветы сразу выросли до размеров тропического леса и я был в неописуемом восторге. Нет! Это элегантно: цветы из другого города! Вдев Глиэру после концерта в петлицу хризантему, я спросил, когда идет поезд в Харьков. Он очень удивился, еще больше удивился народ за ужином, когда я на вопрос об отъезде в Москву, поправил: «В Харьков». Но консулу пришлось отказать, с билетами в Харьков мне посчастливилось, и на другой день я к вечеру в розовейшем настроении сидел в вагоне на пути в Харьков. Я улыбался, потому что меня занимало увидеть Полину, с которой я не встречался четыре с половиной года, а в этом возрасте четыре с половиной года ― вечность. Тогда ей было лишь тринадцать, теперь семнадцать. Я ей телеграфировал о приезде и был уверен, что она захлопает в ладоши, получив телеграмму. Так оно и случилось на самом деле. Полина встретила меня на вокзале, такая изящная и молоденькая, еще моложе своих лет, со своей очаровательной улыбкой, легким ломаньем походки и искренней радостью меня видеть. Несмотря на четыре с половиной года, оба мы изменились мало и сразу узнали друг друга. Полина из русой стала рыжей, что было лучше, у нее были широко расставленные глаза, хорошенький нос и острый подбородок. Она хотела приехать в Киев на мой концерт, но приехал навещать отец из Таганрога ― и ничего не вышло. Мы провели весь вечер не расставаясь: катались за городом, обедали в ресторане, гуляли, были у нее. В ресторане она пожелала, чтобы мы обедали в отдельном кабинете, дабы я мог играть ей на пианино. Это был очаровательный обед, а я с удовольствием играл ей на плохоньком пианино. Она уже всеми силами рвалась в Петроград и просила ее устроить в Медицинский институт. Трудность ― она еврейка, а там 3% норма».

Начало декабря 1916 года. Вернувшись в Петроград, Сергей Сергеевич со свойственной ему стремительностью в принятии решений усиленно начинает заниматься решением вопроса о переводе Полины. Ведь, несмотря на то, что женским вниманием он не был обделен, до Полины, столь отличной от всего петроградского окружения, его сердце было свободно.

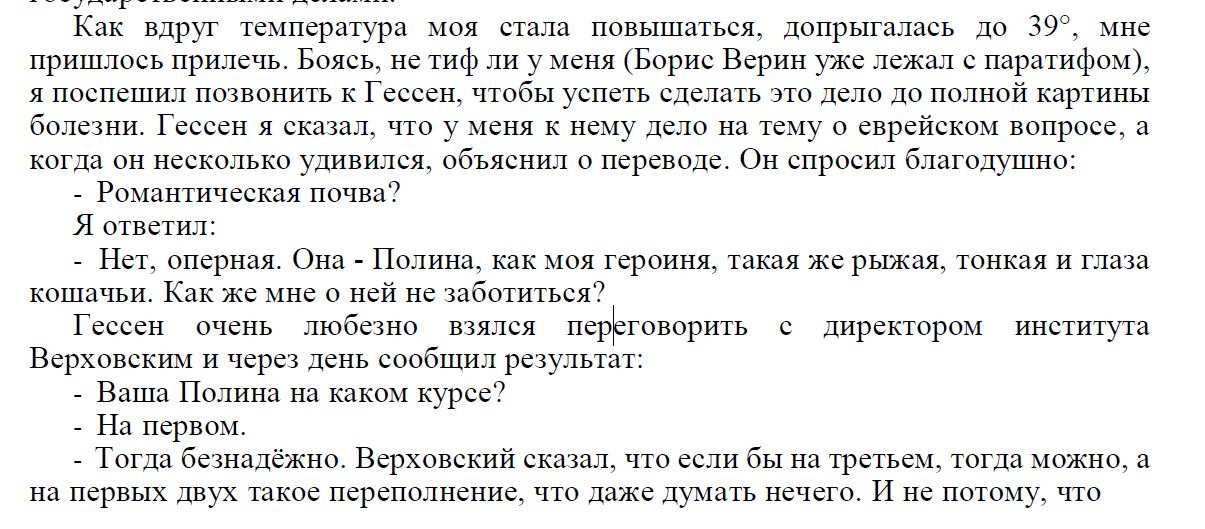

Прокофьев обращается за помощью к государственному адвокату (присяжному поверенному) и редактору газеты «Речь», члену Центрального комитета конституционных демократов Иосифу Гессену с просьбой о содействии. Кроме того, некоторое время назад Гессен сам предлагал Прокофьеву представлять его интересы в суде, если вопрос об оплате авторских прав за использование сюжета «Игрока» дойдет до судебного разбирательства. Между адвокатом и влюбленным композитором состоялись телефонные переговоры:

«Как вдруг температура моя стала повышаться, допрыгалась до 39°, мне пришлось прилечь. Боясь, не тиф ли у меня (Борис Верин уже лежал с паратифом), я поспешил позвонить к Гессен, чтобы успеть сделать это дело до полной картины болезни. Гессен я сказал, что у меня к нему дело на тему о еврейском вопросе, а когда он несколько удивился, объяснил о переводе. Он спросил благодушно:

― Романтическая почва?

Я ответил:

― Нет, оперная. Она ― Полина, как моя героиня, такая же рыжая, тонкая и глаза кошачьи. Как же мне о ней не заботиться?

Гессен очень любезно взялся переговорить с директором института Верховским и через день сообщил результат:

― Ваша Полина на каком курсе?

― На первом.

― Тогда безнадежно. Верховский сказал, что если бы на третьем, тогда можно, а на первых двух такое переполнение, что даже думать нечего. И не потому, что она еврейка, а потому что все лаборатории прямо ломятся от учащихся.

Я поблагодарил и написал Полине о первой неудаче».

В начале 1917 года Полина приезжает из Харькова в Петроград к Прокофьеву, и с 9 по 13 февраля влюбленные проводят время вместе. Юная пара живет одной квартире. Видимо, в знак серьезности своих намерений Сергей знакомит ее со своей мамой...

«Петроград я вернулся седьмого, а девятого приехала Полина, в распоряжение которой я отдал свою комнату. Я встал в семь часов утра, чтобы ее встретить, но поезд опоздал, и она приехала в десять. Полина была очень мила и уже снискала расположение мамы, которая втайне враждебна ко всем женским лицам, появляющимся в моей жизни. Однако я не мог не заметить, что в столице ее облик чуть-чуть грустнее, чем надобно. Все ее пребывание ― пять дней ― мы провели почти не расставаясь, перебывали во всех театрах, в Исаакиевском соборе, на Островах, у «Медведя». Накануне ее отъезда я играл у Добычиной, там же читал Горький. Мы очень мило провели время: она, я, мама и приехавший Скворцов. Полина воочию увидела знаменитого Максима, а Максим за «Сарказмы» так расхвалил меня, что я уже давно не слышал таких похвал...»

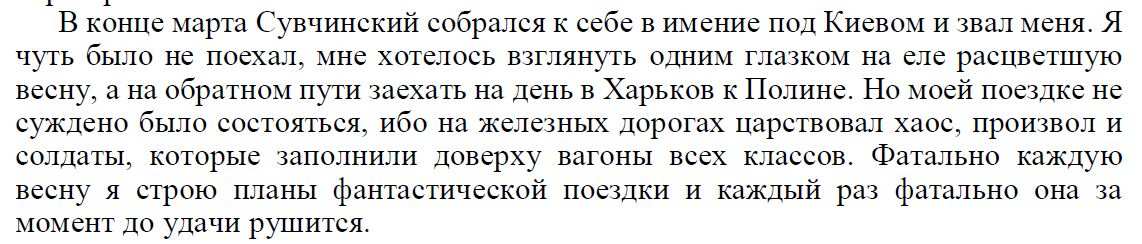

Революционные события разворачиваются все стремительней и стремительней, Сергей Прокофьев же всем сердцем и душой рвется в Харьков к Полине.

Наконец-то 16 апреля ему удается вырваться из Петрограда и 18-го приехать город к той, к кому так стремилось его сердце. Каким же увидел влюбленный Сергей Прокофьев Харьков?

«Шестнадцатого я, наконец, отправился в Харьков, случайно перекупив билет первого класса в Киев. До Курска этот билет мне годился. Элли Корнелиевна принимала деятельное участие в доставании билета, так как нам было по пути, но на вокзале царствовала такая сумятица, что так мы и уехали в разных поездах. Я отлично спал на моей верхней плацкарте, а в коридор влезло с десяток, не больше, солдат, которые держали себя крайне прилично. Но начиная с Москвы, весь вагон и наше купе оказались набитыми до такой степени и солдатами, и просто публикой, что выйти из вагона не представлялось возможным. Мое спасение заключалось в том, что я так и остался на моей верхней полке в продолжение тридцати шести часов пути. В Харькове я взял мой маленький чемоданчик и выпрыгнул из вагона, попав без малого прямо в объятья Полины. Совпадение: она ни одной моей телеграммы не получила, но провожала подругу и как раз сажала ее в мой вагон. После серии восклицаний и удивлений, мы отправились по улицам города. Было восемнадцатое апреля и по новому стилю праздновалось 1 Мая, нигде не работали, извозчиков не было, трамваи не ходили, улица, залитая ярким солнцем, была запружена народом, шли процессии с красными флагами, среди которых мелькали голубые еврейские и черные анархические. Мы побывали за городом, где тепло и зелено, и лишь к шести часам попали в ресторан обедать. Мы на этот раз встретились, чтобы разрешать задачу: едем ли, нет ли, на Сандвичевы острова. Вернее, едет ли Полина. Ответа от Полины не было».

По возвращении в Петроград единственное, что занимает всерьез Прокофьева, так это его отъезд с Полиной из страны куда угодно, хоть на Гавайи, чем дальше, тем лучше. Ведь деньги у него для этого тогда были. Однако революционные события помешали влюбленным быть вместе. Выяснилось, что и при революционном Временном правительстве заграничных паспортов девушкам, не достигшим восемнадцати лет, не дают.

«Двадцать пятого мне подали телеграмму Полины. И странно, я даже немного побоялся: вдруг «да», а мне не удастся выхлопотать себе отпуск за границу... Вот была бы насмешка! Но тревога, увы, была напрасна. Телеграмма гласила, что ей, как несовершеннолетней, не выдали заграничного паспорта. Я разозлился. По-моему, это был даже не прямой отказ, а увертка».

Вся переписка Прокофьева и харьковчанки Полины Подольской за первую половину 1917 года погибла. Не сохранился и дубликат того письма к Полине, когда она не поехала вместе с ним в Гонолулу. Однако отрывки его Сергей Прокофьев все же по памяти цитирует во втором томе своих дневников:

«Итак, Полина, все проверено и взвешено с точностью, достойной не только медички, но целой аптекарши, и Вы, солидная и прозаичная, уезжайте в «новый» город Таганрог! И когда, глядя в окно на свиней, роющихся в грязи таганрогских улиц, вы станете думать о широте ваших взглядов, то знайте: слышны вы мне будете в этот момент!» ― и так далее, всего письма не помню, но написано оно было не чернилами, а ядовитой слюною».

В последний раз они встретились в Таганроге в конце июля 1917 года. Сам Сергей Сергеевич в своих дневниках весьма честно описывает эту непростую для обоих встречу:

«В Таганроге, когда я сидел в буфете и спешно ел котлету, так как поезд стоял всего десять минут, меня вдруг кто-то окликнул. Я поднял глаза и увидел Полину. Она сидела напротив и смотрела на меня. Это было совершенно неожиданное явление. Пускай она живет в Таганроге, но зачем же к моему поезду быть непременно на вокзале? А, кроме того, мое последнее письмо, когда выяснилось, что она не едет со мной путешествовать, было настолько резко и издевательно, что я считал его финальным в наших отношениях. Теперь она заговорила со мной просто, как будто ничего не произошло. Я был несколько озадачен неожиданностью и сначала держал себя, как если бы передо мною была лишь половина человека. Но Полина была мила и проста, и как будто ждала от меня чего-то. Я не удержался и похвастался моим освобождением, данным по приказу главы русского правительства. Полина сказала:

― Я хотела ответить на ваше последнее письмо, но так как на нем был штемпель Николаевского вокзала, то решила, что вы отправили его, уезжая за границу.

Все это произошло очень быстро, так как поезд уже уходил. Прощаясь, я сказал ей, что, в конце концов, мне очень приятно, что я ее увидел. Когда поезд уже двигался, а я шел по вагону в обратном направлении и получился момент, когда Полина оказалась на одной линии, Полина спросила:

― Вы мне напишете?

В коридоре вагона стояли пассажиры, которые знали меня и смотрели на меня и на Полину. Мне ничего не оставалось, как ответить:

― Хорошо, ― хотя я и не хотел сказать этого».

Однако все же несколько писем Полине он написал. А 7 мая 1918 года Сергей Прокофьев выехал Сибирским экспрессом из Москвы и 1 июня прибыл в Токио, где два месяца добивался американской визы. В своем последнем письме Подольской он напишет следующее:

«(30 апреля) 13 мая

Полине, под Таганрог:Милая Полина, итак, мое желание наконец приходит в исполнение ― я сижу в маленьком купе сибирского экспресса с заграничным паспортом в одном кармане и бумагой от английской военной миссии в другом, и держу путь к широким просторам Тихого океана. Шлю Вам привет и вспоминаю Вас. С. П.»

Однако память о первой любви Сергея Прокофьева до сих пор жива. Один из наиболее его часто исполняемых фортепианных концертов ― «Концерт для фортепиано с оркестром № 3». Задуман он был еще в декабре 1916 года, как раз на взлете романа с харьковчанкой Полиной Подольской.

В марте 1927 года Сергей Прокофьев вновь посетит наш любимый город. Но о том, каким он его увидел и чем запомнился композитору Харьков тогда, мы узнаем уже на следующей неделе...

ПІДПИШІТЬСЯ НА TELEGRAM-КАНАЛ НАКИПІЛО, щоб бути в курсі свіжих новин